Dal Bagno Borbonico all’Imago Museum. Arte Povera e oltre

Ascolta qui l’articolo:

Di Miriam Di Francesco

Il mondo dell’arte negli anni Settanta è pervaso dal clima di energia vitalistica, in Italia e nel mondo. I maggiori centri città italiani si trasformano in terreno fertile per accogliere un numero considerevole di manifestazioni artistiche interdisciplinari: proiezioni di film, spettacoli teatrali sperimentali, happening e performance. In parallelo alle lotte politiche e alle contestazioni giovanili, gli artisti si impegnano in una “lotta sul campo”, laddove galleristi e critici assurgono il ruolo di facilitatori e promotori delle loro istanze.

La città di Pescara e provincia è giovanissima. Nata solo politicamente nel 1927, non conosce dietro di sé una storia ingombrante che la immobilizzi. È carica di entusiasmo e desiderosa di crescere. La vicinanza geografica con Roma, poi, le consente una vicinanza anche di mezzi d’informazione, di scambi culturali, persino di una compartecipazione agli avvenimenti della capitale. Sul filo dell’effervescenza di quegli anni, da un lato, della brama di emancipazione, dall’altro, può essere interpretato un periodo tanto straordinario di un’ordinaria città di provincia.

Il 1967 è l’anno di riferimento dell’Arte Povera. Germano Celant raccoglie intorno a sé un nutrito gruppo di artisti1 curando la mostra Arte Povera Im-Spazio nella galleria La Bertesca di Genova, dal 27 settembre al 20 ottobre. Nei mesi successivi, Celant firma su «Flash Art» l’ossatura del movimento con l’articolo Arte Povera. Appunti per una guerriglia: “Prima viene l’uomo poi il sistema, anticamente era così. Oggi è la società a produrre e l’uomo a consumare.”2 Da queste premesse, l’artista irrompe nel sistema dei consumi con la libertà di progettare, ribalta la propria condizione di sfruttato dal sistema a guerrigliero, è insofferente a ogni etichetta, si presenta come imprevisto rispetto alle aspettative sociali e “teso al reperimento del significato fattuale del senso emergente del vivere dell’uomo”. Rispetto all’idea di dare una visione sistematica e definitiva al movimento, Celant ribadisce la difficoltà di stabilire una fissità a opere o avvenimenti caratterizzati dal loro farsi di volta in volta in relazione al contesto. L’Arte Povera, piuttosto che definirsi sistema, afferma una tensione, un atteggiamento, una fusione che mantiene viva una dialettica tra le contraddizioni emergenti.

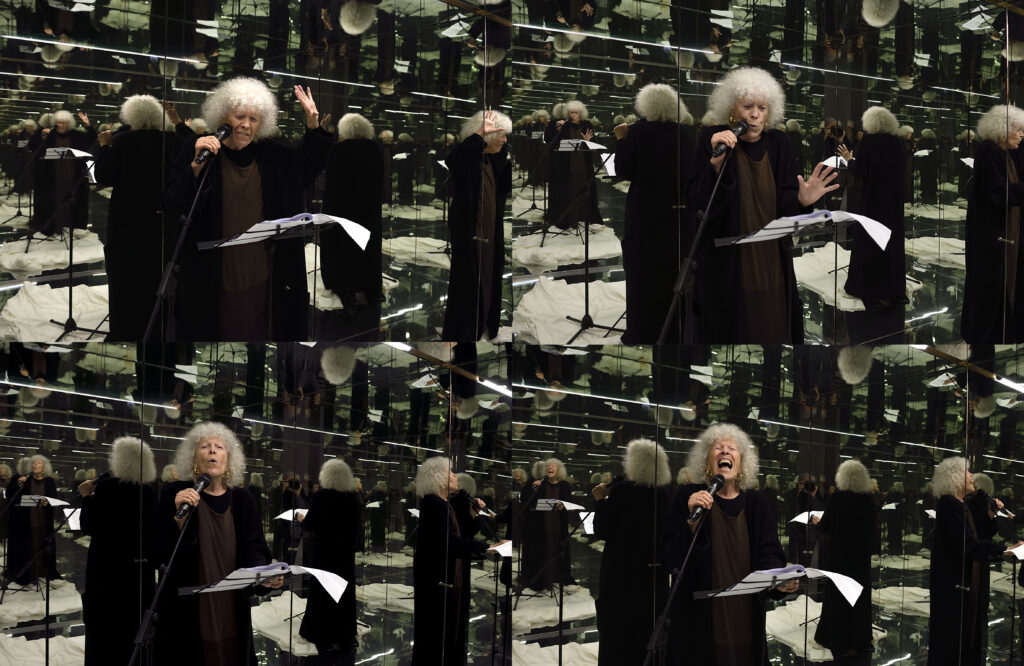

Sopra: Carla Tatò performa all’interno del cubo di Luciano Fabro durante l’inauguraizone dell’esposizione presso il Michub di Pescara

Nel 1970 a Pescara, un giovane Mario Pieroni raccoglie l’eredità di famiglia. L’azienda fondata dal nonno, che poi diventa la “Coen e Pieroni” con lo zio Giampaolo Coen e il padre Daniele Pieroni, è situata in un palazzo del centro storico. Antiquariato e arredamento sono le attività principali dell’azienda che Pieroni gestisce incarnando la rottura di quegli anni nella tensione tra ideali e azienda, utopia e mercato, passato e futuro. Due progetti – in società con la cugina Federica Coen – segnano l’inizio di una nuova stagione personale che incide sulle sorti cittadine: la riproduzione di mobili e arazzi (prodotti dall’Arazzeria Pennese di Fernando Di Nicola) di Giacomo Balla e, su ideazione di Getulio Alviani sotto la spinta di una quotidianità vissuta con Ettore Spalletti e Mario Ceroli, nasce Dal mondo delle idee, la produzione di prototipi d’arredo d’arte3. “L’intenzione – afferma Pieroni – era quella di creare spazi artistici in cui era possibile vivere, un discorso allora probabilmente prematuro che ho ripreso recentemente”4.

È con l’istituzione del Bagno Borbonico nel 1975, un ex-carcere di via delle Caserme adibito a spazio espositivo, che può dirsi compiuto il primo passo per l’affermazione di arte e vita. Il giorno inaugurale del Bagno Borbonico coincide con il vernissage della mostra di Luciano Fabro con Allestimento teatrale. L’invito all’evento fa riferimento al Bagno Borbonico quale “fondazione in via di riconoscimento”, fondazione che, si sa, non vedrà mai la luce. A Luciano Fabro seguono Jannis Kounellis, Ettore Spalletti, Mario Merz, Francesco Lo Savio, Vettor Pisani.

Sebbene il Bagno Borbonico non sia mai riuscito a mutare in fondazione per ragioni tecniche, ritengo che le esigenze che lo hanno avviato siano rimaste inalterate nei tempi a venire. Rivedute e corrette, in parte convertite in luoghi differenti, accresciute di prospettive transdisciplinari maturate dal tempo e con il tempo, nel 2017 su idea di Yona Friedman nasce la Fondazione No Man’s Land con simile atteggiamento degli artisti sul finire degli anni Sessanta e l’entusiasmo immutato di una stagione rovente di iniziative, quella degli anni Settanta a Pescara. L’incontro di Pieroni – a cui si aggiunge Dora Stiefelmeier – con Friedman e le sue utopie realizzabili riaccendono il desiderio di un modello attuale, concreto, possibile per fare di un semplice terreno un luogo dell’immaginazione dedicato all’arte quale strumento di cambiamenti etici e sociali, per unire, ancora una volta, pensiero-arte-natura-vita con attenzione alle generazioni future.

L’ultimo progetto della Fondazione No Man’s Land, recentemente inaugurato il 29 ottobre 2024 nella palazzina del MicHub di via Michelangelo, a Pescara, vede la collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo l’apertura di una nuova sede per le installazioni sorte nel Bagno Borbonico. Imago Museum / Arte Povera e oltre affianca alle opere permanenti una serie di mostre temporanee. Oggi sono accolte le opere di Jimmie Durham, Alberto Garutti, Fabrice Hyber, Gülsün Karamustafa, Felice Levini, H. H. Lim, Donatella Spaziani e Leonid Tishkov. Oltre alle opere di Arte Povera, la Fondazione No Man’s Land consegna alla città parte della sua storia in una polifonia di differenze che invita a guardare oltre il presente, verso il futuro, come solo gli artisti sono in grado di indicarci, allora come oggi.

- Artisti in Arte Povera: Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali, Emilio Prini. Artisti in Im-Spazio: Umberto Bignardi, Mario Ceroli, Paolo Icaro, Renato Mambor, Eliseo Mattiacci, Cesare Tacchi. ↩︎

- G. Celant, Arte Povera. Appunti per una guerriglia, in «Flash Art», 5, Roma, novembre – dicembre 1967. ↩︎

- Si uniscono al progetto Laura Grisi, Enrico Job, Concetto Pozzati e Paolo Scheggi. ↩︎

- M. Pieroni, D. Stiefelmeier (a cura di), Galleria Pieroni 1970-1992, Di Paolo Edizioni, cit. p. 12. ↩︎